普通自転車専用通行帯がある道路で駐停車や左折をする時に、自転車専用通行帯に入らなかった。

created at

updated at

Disclaimer: 私は法の実務家ではないため、誤った解釈の可能性があります。またこの解釈によって発生した損害に対しての責任は負いかねます。

❌ 普通自転車専用通行帯は車両通行帯の1つであり、規制標示に依って進路変更を禁止されていない限り、自転車専用通行帯に入った上で道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って通行・駐停車をしなければならない。

最近以下のポストを見かけました。

@yamaz: パトカーが自転車レーンを避けて路駐をしてたので、警官の方に「こちらの停め方が正しい方法ですか?」と尋ねたところ、「前方の車の停め方が正しいと思われがちですが、本当はこちらが正解なんです」と教えていただいた。

だけど直感的には抵抗があるw

免許を取ったばかりの人間として、道路交通法や道路標識、区画線及び道路標示に関する命令をもとに上記のポストに記載されている内容が正しいのか検証してみます。

論点1: 自転車レーンとはなんなのか

上記のポストでは自転車レーンという単語が出てきていますが、法律上の裏付けはどうなっているのでしょうか。

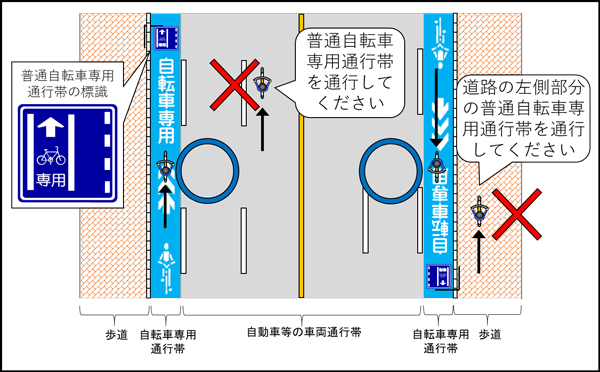

結論から言うと、写真にあるものは普通自転車専用通行帯と呼ばれるもので、自転車レーンなるものは存在しません。

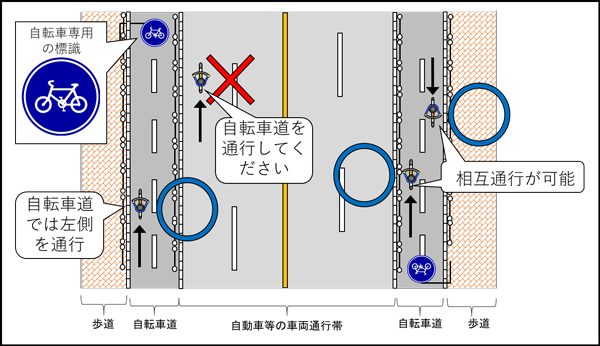

このうち、法律によって定められているものは、普通自転車専用通行帯と自転車道のみです。

自転車ナビマークと自転車ナビラインは法定外標示であり、あくまで自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。そのため、その他の車が通行しても問題ありませんし、むしろ自転車がいないのに避けて通行することは左側寄り通行の原則に反する事になります。

なお一部の資料では普通自転車専用通行帯(自転車レーン)と記載されているものもありますが、混乱を避けるためこの記事では法律で定められている普通自転車専用通行帯という呼び方で統一します。

論点2: 普通自転車専用通行帯とはなんなのか

さて、普通自転車専用通行帯とはなんなのでしょうか。

実は道路交通法には「専用通行帯」なるものは存在していません。

道路交通法で定められているのは、あくまで車両通行帯における通行の区分の遵守です。

(車両通行帯)

第二十条

2

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

バス専用レーンや普通自転車専用通行帯は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で定められています。

普通自転車専用通行帯(327の4の2)

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端

道路交通法第二条第二項と道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第一の規制標識の普通自転車専用通行帯(327の4の2)が組み合わさることで、普通自転車の通行および軽車両以外の通行禁止を実現しています。

論点3: 普通自転車専用通行帯はいかなる場合でも軽車両以外は通行してはいけないのか

これが今回の記事の一番重要なポイントです。

論点2では普通自転車専用通行帯は軽車両以外の通行を禁止している事が分かりました。ではこの規制はいかなる場合でも適用されるのでしょうか。

道路交通法では、左折時に次のような規定があります。

第三十四条

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

また駐停車時には次のような規定があります。

(停車又は駐車の方法)

第四十七条

車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2

車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3

車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

(停車又は駐車の方法の特例)

第四十八条

車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

そして車両通行帯では次のような規定があります。

(車両通行帯)

第二十条

3

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。

この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

以上の規定により、車両は左折及び駐停車のときは通行帯の規定に関わらず、道路の左側端に寄らなければいけません。

とくに次の規定は重要です。

(進路の変更の禁止)

第二十六条の二

3

車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

まとめると以下の通りです。

- 左折

- 進路の変更を禁止する区画線がない

- 道路の左側端に沿って通行

- 進路の変更を禁止する区画線がある

- 道路標示に沿って通行

- 停車

- できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにする

- 停車をしてはいけない

- 駐車

- 道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにする

- 駐車をしてはいけない

論点4: もし通行帯じゃないと仮定するとどうなるのか

上記のポストでは白の破線で区画されていますが、もしこれが白の実線で区画されていてなおかつ普通自転車専用通行帯の標識がない事があるかもしれません。

もしそのような場合に通行帯ではないと仮定した場合、左折や駐停車の時にはどうすべきでしょうか。

結論から言うと、やはり左側端によらなけらばなりません。

上記のポストの道路は歩道と車道が分離されています。その場合、第一通行帯の左に引かれる線は車道外側線ということになります。

別表第三(第五条関係)

車道外側線(103)

車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側

これはあくまで目安としての区画線であり、路側帯を表すものではありません。

そのため、左折や駐停車のときはこの区画線を跨いで車道の左側端に沿わなければなりません。

まとめ

以上のとおり、普通自転車専用通行帯はあくまで車道の一部であり、通常通行時のみ軽車両以外の通行を禁じているため、左折や駐停車のときは普通自転車専用通行帯に入った上で車道の左側端に沿って通行する必要があります。

しかし、普通自転車専用通行帯を通行すべきとされている車からすれば、せっかく専用通行帯が整備されているのにも関わらず、自車より大きな車との接触の危険性や駐停車車両の迂回を余儀無くされるなど、たまったものではありません。

もちろん行政側がこのような問題を認識してない訳もなく、色々な対策が検討されています。

4)左折巻き込みに対する安全対策

○ 自動車から自転車を確認しやすくし、左折巻き込み事故を防止するため、交差点流入部において、自転車専用信号の設置により自動車とは別の信号制御を行うことを検討すること。

なお、自転車専用通行帯の場合には、自動車の進路変更禁止規制を実施して自転車と自動車を分離した上でこの対策を実施すること。また、必要に応じ、自転車の停止位置を自動車よりも前出しすることを検討すること。

自転車専用通行帯における路上駐停車の課題は、委員会においても重点的に議論を行ってきたところであり、道

路管理者や都道府県警察が連携して実施すべき事項について記載しているところです。

改定案では、自転車の安全かつ円滑な通行空間の確保のため、自転車専用通行帯の整備箇所には、原則とし

て、駐車は認めないものとしています。取締りに関する考え方を示しつつ、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に

支障がないよう、貨物の積卸や人の乗降等といった駐停車需要に応えるため自転車専用通行帯等の整備箇所に

停車帯や駐停車スペースを確保する必要がある場合の設計の考え方等について示しているところです。現行ガイド

ラインにおいては、改定案の図Ⅱ-40に類似した停車帯の設置例を示していたところですが、改定案では、改定案の

図Ⅱ-41や図Ⅱ-42、図Ⅱ-43のような設置例も記載しているところです。これらは一部の地域において、先導的に検

討・整備が行われている段階であり、当面は、それぞれの道路や交通の状況に応じて、詳細な検討が行われること

が必要です。

なお、委員会の議論を踏まえ、自転車専用通行帯の設置と併せて、駐停車禁止の規制の実施を検討するものと

記載しています。

しかし、法整備が追い付いていないのが現状です。

今私たちにできることは、道路交通法や道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を遵守しつつ、自転車など軽車両とそれ以外の車両がそれぞれ双方を尊重しながら通行することです。

自転車など軽車両は、車道の左寄りを通行し、左折待ちの車両を無理に追い越したりせず、駐停車車両の回避などやむを得ない時は後方など周囲をよく確認した上でできる限り左側に寄って回避をするべきです。

軽車両以外の車は、軽車両に対して十分な側方間隔を保って通行し、もし十分な側方間隔を保てない場合は徐行や一時停止をして安全を確保し、左折や駐停車の時は後方をよく確認した上で巻き込みに注意しながら寄るべきです。

思いやりを持って運転をし、安全かつ円滑な交通を心掛けましょう。